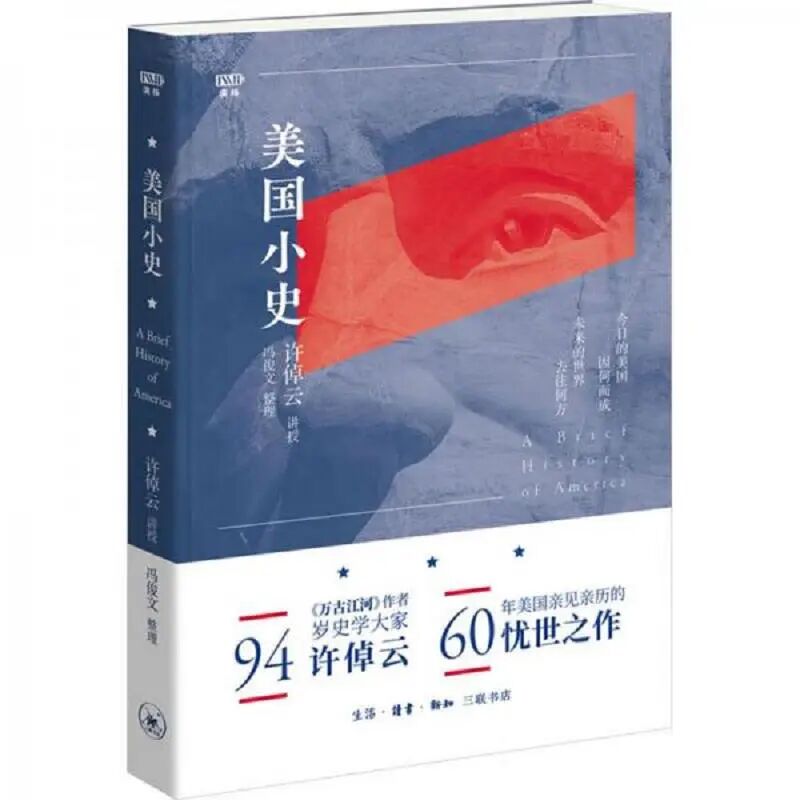

今年的国庆中秋双节长假,由于要值班值守,加上女儿忙着备考,所以就没有出远门,那么读书便是猫在家里的一项“体面”且有趣的事情了。于是利用长假的前三天断断续续读完了新买的许倬云先生讲授、冯俊文先生整理的这本薄薄的《美国小史》,三联书店出版。

如果但从品相上看,《美国小史》确是一本小书,全书版面小过一般的书籍,1/32的那种小开本(正常是1/16的开本);字数也少于一般的书籍,不过区区十万字多一点;页数也少于一般的兼具学术性和通俗性的书籍,还不到200页。这绝对是许倬云先生众多巨著中的“小书”。但正是这样一本“小史”“小书”,读的过程中一直有震耳发聩之感,读完后便陷入沉思,心中久久不能平静。这种感觉与很多年前读了史学大家杜兰特先生的那本《历史的教训》后很相似,除了仰望作者的哲学的思维、行云流水的表达、触及本质的洞见外,更钦佩他们济世苍生的悲悯。于是便想着狗尾续貂写个读书笔记,尽管不才,但还是想班门弄斧地评价一番。

这本书出版于2024年8月,不考虑出版前的整理编辑等时间的话,应该是许先生2022-2023期间的几次口述和讲授美国社会、经济、文化以及政治、政体、军事等方面,覆盖美国近三百年历史的纵深。要知道,许先生2025年8月仙逝,享年95岁,也就是说,许先生在他93岁高龄的暮光之际,硬是坐在轮椅上(许先生自幼患小儿麻痹症,轮椅几乎伴其一生),以一个在美国生活了整整一甲子的顶尖华人历史学者身份,以其“非美国主流人士”的独特视角,对美国这样一个堪称世界上最强大、最霸权、制度最完善(否则就不会有弗朗西斯·福山的《历史的终结》了)的国家的一个综合性的评价。

因此,可以这么说,作为一位学贯中西的史学大家,许倬云先生是以中国文化的深厚根基和在美国六十年的亲历观察,撰写出《美国小史》这样一部独具特色的著作。当然,作为匹兹堡大学亚洲中心访问学者的冯俊文先生,他的整理工作也使本书内容更加清晰易读。清泉读后有以下几点突出的感受:

第一,许倬云先生的视角兼具 insider(内部)与 outsider(外部) 的双重特性:作为中国文化和历史研究的权威,许先生常将美国历史与中国历史、欧洲历史进行对比。例如,他可能会将美国的“西进运动”与中国边疆开拓比较,分析其背后的动力与后果。这种比较本身带有文化视角,但并非偏颇,而是为了揭示不同文明的发展逻辑。

第二,许先生肯定美国民主制度、科技创新与社会活力的成就,但也批判其历史中的殖民扩张、种族矛盾、消费主义等问题。他既能理解“美国梦”的吸引力,也能指出其局限性与内在矛盾。许先生曾言:“在美国生活六十年,我始终是异文化中的客人。”这种疏离感反而让他能避免完全陷入美国主流叙事,提供一种清醒的批判性观察。可以看出,许先生的观点并非“价值中立”,但因其学养深厚、立场坦诚,且能以多元文明视角平衡叙述,其观察具有高层次的客观性——即不回避问题,不迷信标签,力求揭示复杂真相。

第三,本书最为经典与独到之处在于:许先生不局限于政治事件编年,而是将美国历史视为一种新型文明的生成过程,分析其地理环境、族群关系、制度创新、技术革命与意识形态如何交织成“美国模式”。他特别强调美国作为“实验国家”的特性,即从旧世界(旧欧洲)脱离后主动设计社会制度的尝试。书中不仅讲述总统、英雄与精英,更用大量笔墨描述移民、劳工、女性、印第安人、黑人的经历,展现历史洪流中普通人的命运。这种“自下而上”的视角,与他的中国史研究一脉相承(如《西周史》《汉代农业》中对平民生活的关注)。

第四,许先生深入分析了美国核心价值中的内在张力:“自由”背后可能是对个人主义的过度推崇,导致社会撕裂; “平等”理想与种族、阶级的现实矛盾始终纠缠不清。他以历史案例(如制宪会议、内战、民权运动)说明这一悖论如何推动美国社会的变革与冲突。许先生格外关注美国地理条件(辽阔疆域、丰富资源)对其历史路径的影响,但也指出20世纪后资源过度消耗与生态危机成为美国发展的隐患。这一视角融合了地理史学与生态批判,颇具前瞻性。

第五,在书中后部分,许先生讨论了全球化背景下美国面临的挑战:政治衰败、产业外移、族群认同淡化、公共理性衰退等。例如:许先生认为,“特朗普是个疯子,而拜登则是一个糊涂蛋”,美国的这种选举制度选出来的总统越来越差,这让他很是担心。另外,先生对美国的联邦政府停摆、年轻人选择躺平的现象也非常不满。他进一步举例说,当下美国缺工120万,但失业人口只有25万,差不多有100万人在领政府的失业津贴,不愿意出去工作。他提醒读者,美国的成功经验未必可复制,其当前问题亦需放在长历史周期中理解。

总之,《美国小史》并非一本传统通史,而是许倬云先生以毕生学识淬炼出的“历史解读”。其最大价值在于:打破单一叙事,提供跨文明的历史镜鉴;融合人文关怀与宏观分析,既有温度又有深度;在历史中寻找智慧,而非仅仅堆砌知识。

若说局限,可能是部分议题(如当代文化冲突)受成书时间所限未能充分展开,但许先生的思考框架仍具启发性。总体而言,这是一部值得反复品读的大家小书。

对了,本书有一章节是许倬云先生对美国总统选举的“选举人团”制度的解释。这是清泉截至目前读到的关于美国总统选举制度的最为通俗易懂的解释。我们知道,四年一次的美国总统选举不仅是美国的政治大事,也是全球关注的焦点。当年戈尔和小布什竞选总统时,经常听到“小布什要是再拿下佛罗里达州,他就赢定了……”这样的评论,以及最后的情况是,戈尔赢得了普选,但却还是输给了小布什。这是什么原因?普通人对此常常不理解。这里原封不动将许先生的解释搬过来:

在各州的设计里,每个州有固定的两名参议院,有按照人口比例选举的众议员——每六七十万人之中产生一名众议员。每一州按照各选举区选出的众议员,加上本州共同选出的参议员二人,组成本州的选举人团,参与总统选举的投票。选举人团的投票制度,按照“赢者通吃”(Winner Takes All)的原则:总统候选人只要获得一个州过半民众的票数,就能获得此州所有的选举人票;谁先获得超过选举人团半数的选票,谁就在大选中获胜。比如,一百万人口的罗德岛州,有两名参议员、两名众议员,总共四票;拥有一千九百万人口的纽约州也是两名参议员,但是有三十一名众议员,总共三十三票。因此,常常会发生的情形是:普选票数高的总统候选人,最后却落选。

总之,作为一位在美国生活了六十年的史学大家,许先生对美国的政治和民主制度无疑是有发言权的,而且作为华人,其观点无疑对我们东方人研究和理解美国更有参照价值。书中,许先生一直提醒我们:要怀有一份清醒和理性,看待以美国为代表的现代西方民主制度,及其演变至今的种种得失,并引以为鉴——民主制度不是一成不变的,更不是万能良药;“自由”也不是“散乱”,而是要在群体与个体的权利与义务之间,因应不同时空的文化特色,求得一个动态平衡,且时时调适。

(2025年10月5日于扬州)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号